标签:

本文是负载均衡详解的第一篇文章,介绍IP负载均衡,链路层负载均衡,混合型P负载均衡。部分内容摘自读书笔记。

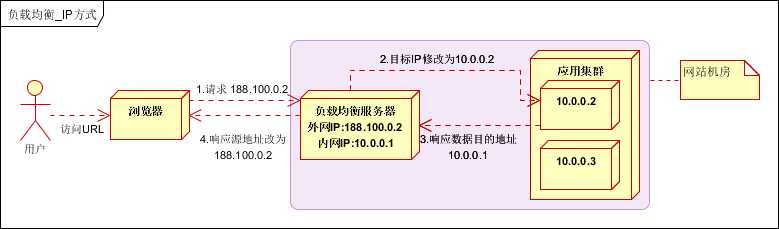

在网络层通过修改请求目标地址进行负载均衡。

用户请求数据包,到达负载均衡服务器后,负载均衡服务器在操作系统内核进程获取网络数据包,根据负载均衡算法得到一台真实服务器地址,然后将请求目的地址修改为,获得的真实ip地址,不需要经过用户进程处理。

真实服务器处理完成后,响应数据包回到负载均衡服务器,负载均衡服务器,再将数据包源地址修改为自身的ip地址,发送给用户浏览器。如下图:

IP负载均衡,真实物理服务器返回给负载均衡服务器,存在两种方式:(1)负载均衡服务器在修改目的ip地址的同时修改源地址。将数据包源地址设为自身盘,即源地址转换(snat)。(2)将负载均衡服务器同时作为真实物理服务器集群的网关服务器。

优点:

(1)在内核进程完成数据分发,比在应用层分发性能更好;

缺点:

(2)所有请求响应都需要经过负载均衡服务器,集群最大吞吐量受限于负载均衡服务器网卡带宽;

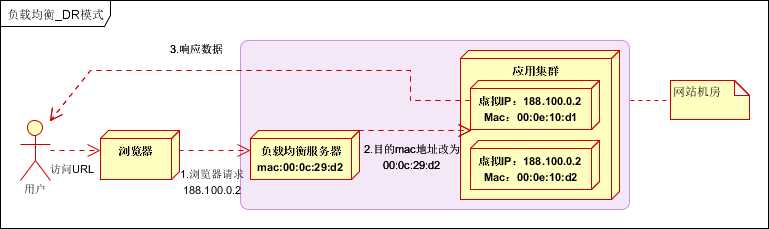

在通信协议的数据链路层修改mac地址,进行负载均衡。

数据分发时,不修改ip地址,指修改目标mac地址,配置真实物理服务器集群所有机器虚拟ip和负载均衡服务器ip地址一致,达到不修改数据包的源地址和目标地址,进行数据分发的目的。

实际处理服务器ip和数据请求目的ip一致,不需要经过负载均衡服务器进行地址转换,可将响应数据包直接返回给用户浏览器,避免负载均衡服务器网卡带宽成为瓶颈。也称为直接路由模式(DR模式)。如下图:

优点:性能好;

缺点:配置复杂;

实践建议:DR模式是目前使用最广泛的一种负载均衡方式。

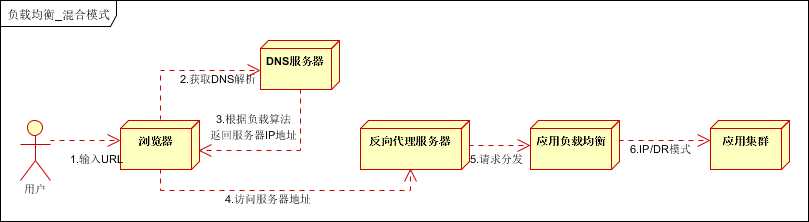

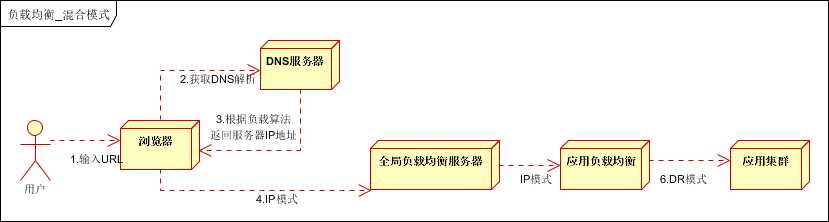

由于多个服务器群内硬件设备、各自的规模、提供的服务等的差异,可以考虑给每个服务器群采用最合适的负载均衡方式,然后又在这多个服务器群间再一次负载均衡或群集起来以一个整体向外界提供服务(即把这多个服务器群当做一个新的服务器群),从而达到最佳的性能。将这种方式称之为混合型负载均衡。

此种方式有时也用于单台均衡设备的性能不能满足大量连接请求的情况下。是目前大型互联网公司,普遍使用的方式。

方式一,如下图:

以上模式适合有动静分离的场景,反向代理服务器(集群)可以起到缓存和动态请求分发的作用,当时静态资源缓存在代理服务器时,则直接返回到浏览器。如果动态页面则请求后面的应用负载均衡(应用集群)。

方式二,如下图:

以上模式,适合动态请求场景。

因混合模式,可以根据具体场景,灵活搭配各种方式,以上两种方式仅供参考。

标签:

原文地址:http://www.cnblogs.com/itfly8/p/5043452.html