标签:教育 idt 儿童 混淆 应该 height 时间 结构 技术分享

摘自《北晚新视觉》

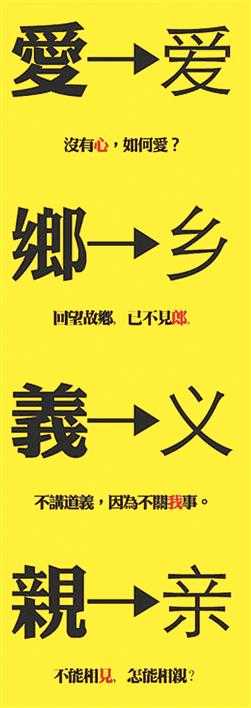

实际上,汉字的简化并非始于建国以后,从汉字发展的历史上来看,繁化简乃至简化繁就一直没有中断过,期间也产生过多次激烈的争论。随着时代的演变,汉字经过了复杂的变化,特别是在如今的电脑时代,人们不再用笔而用键盘录入文字,人们又开始认真思考简化的汉字背后失去了些什么。无论是简体还是繁体,读懂汉字中的文化,从汉字中传承中华文明的智慧与思考,才是每一个以汉字为母语的中国人应当追求的方向。

从甲骨文开始,汉字的字形就随着时间的推移而进行着漫长复杂的演化。如同其他文明古国的文字一样,早期的汉字笔画简洁、结构简单、涵盖的内容较少。当发现这些文字不足以描述更多事物的时候,不同时代的人们开始为汉字添加更多的修饰、补充、偏旁、部首,并更为注重文字的美感,形成一定的造字规律。文化的繁荣让汉字的数量越来越多、笔画越来越庞杂,在传播上多有不便。而古代的书写、临摹条件又不是很好,汉字在繁化到一定程度时,就开始了简化之路。

从秦到汉,小篆到隶书的转变就是一次化繁为简的过程。晋书记载“秦既用篆,奏事繁多,篆书难成,即令隶人(笔吏)佐书,曰隶书……隶书者,篆之捷也。”同小篆相比,隶书是为了书写简便而进行改造的字体,并在汉代得以推广,奠定了方块汉字的基础。

到了楷书,汉字已经演变成一种十分规范成熟的文字样式。台湾文化学者林谷芳认为,中国字由繁至简,到楷书已经定型了。而书法中更为简化的草书,“实际上是就书写的流畅度而言,它并没有所谓的标准字形”。林谷芳认为,汉字的发展虽然呈现出由繁至简的过程,但不代表可以一直简下去。“楷书的稳定性极高,这也是有原因的,一是它符合古代六书的造字原则。二是它还代表汉字美感的定型。你可以看出每个字除极少数部首形汉字外,基本都是均衡的方块字。 也因此,我希望,汉字即使在做由繁至简的简化,也应该遵循这两条原则。”

但是从新文化运动开始,由于西学的冲击和知识阶层对中国文化的反思和批判,汉字也受到了牵连,改革汉字的呼声逐渐高涨。1920年,钱玄同在《新青年》上发表《减省汉字笔画的提议》一文。1922年,钱玄同等提出一套具体的简化方案,其中提出8种简化策略,这是第一次系统提出汉字简化方法。胡适也赞扬“破体字”的创造与提倡是一件“惊人的革新事业”。1935年,蔡元培、邵力子、陶行知、郁达夫、郭沫若等200多名文化教育界名人联合发起了手头字运动,呼吁将“手头字”(实际书写中已经习惯性简化的字)当作正式的规范汉字推广。学界的推动让当时的国民政府也不得不有所表态,国民政府教育部委托北京大学教授、著名语言文字学家黎锦熙主持制订了第一批《简体字表》,公布了324个简化汉字,这是政府第一次大规模推行简化汉字。当时的简化汉字还有三条原则:以述而不作之原则;择社会上比较通行之简体字,最先采用; 原字笔画甚简者,不再求简。但此次简化文字遭到了很大的阻力,以国民党元老戴季陶为代表的反对派坚决阻止简化字的推行,这使得这次由政府主导的汉字简化最终流产。

中国某产党领导的汉字简化实际上从抗日根据地和解放区时就开始了,当时使用的一些简化字被称为“解放字”。1949年新中国成立后,制定《汉语拼音方案》、进行汉字简化、推广普通话就成为语言文字领域的三项最重要的工作。汉字简化被赋予的一项重要使命是促进扫盲运动,让更多文盲能够更便捷地掌握汉字读写能力。在解放之初,全国文盲率在80%以上,特别是在农村,整村文盲的情况极为常见,人们不会传书送信,只能靠托人带口信来传递信息。

1951年,中国文字改革研究委员会正式成立。并于1952年下半年拟出《常用汉字简化表草案》第一次稿,收录了比较通行的简体字700个。毛主席阅该稿后指出:“拟出的700个简体字还不够简。做简体字要多利用草体,找出简化规律,作出基本形体,有规律地进行简化。”1956年,《汉字简化方案》在提请国务院审核后正式实施。整个方案共收录简化字515个、简化偏旁54个,分四批推行。汉字简化后得到了许多支持的声音,特别是对于初学文字的儿童和文盲来说得到了热烈响应,冰心也在《光明日报》上发文表示“我是一万个赞成汉字简化的”“这个念头可以说是在五十几年以前,我开始学写我的学名‘謝婉瑩’三个字的时候,已经萌动了。”汉字的简化和汉字拼音化方案在当时也引起了一些知识分子的质疑和反对的声音,他们多数因此在1957年被指责“对文字改革进行恶毒的攻击”,划为“右派分子”遭到批斗。

“不是汉字不能简化,关键是怎么简化。中国文字在发展历史中一直有简化内容。古代很多俗体字实际上就是简化字,有许多是草书楷化, 这些是可以的,是有根的。但有些简化字简的不好。”人民日报总编室一读室主任、学者杨立新认为,汉字简化在当年出于历史原因的影响,许多简化方式过于随意,导致了现在汉字识别和使用上的诸多问题。杨立新在他的个人博客中开设了“简化汉字指瑕”专栏,撰写了二十多篇文章详细阐述了汉字简化后带来的一些文字上的弊端和谬误。

“比如耻辱的‘耻’,正体字右边是‘心’,应为‘恥’。“耳”与“心”的结合,就是耳听批评,内心羞愧。在古人看来,耳朵和心灵都是敏感的器官,人因闻过乃心生羞愧,因而耳赤面热,这是人的本性使然。这个字本来就是耻辱观的最好体现。而简体右边写成‘止’,实际上是‘心’在隶变过程中发生的讹变,而且笔画并没有变简。”杨立新说。

汉字简化让许多现代人不识繁体字,不懂文字来源和构造,从而惹出了许多笑话。 1984年《人民日报》头版曾刊发了一篇文章引发教育界的轰动,这篇文章的标题叫做“北大图书馆没有《后汉书》”,原来是一位教授在北大图书馆借阅原版的《后汉书》,恰好书名上“後漢書”三个字都是繁体字,结果不认识繁体字的图书管理员便告知没有此书。而在某年元宵晚会上,主持人董卿将欧阳修《生查子》中“花市灯如昼”的“昼”字,念成了“书”字。这两个相差如此大的字怎么会混淆?其实是“昼”的繁体“晝”与“书”的繁体“書”十分相像,撰稿在对素材进行繁转简时出了纰漏。

“如果不认识繁体字,就无法读古籍,许多简体版本的古代著作其实包含了很多错误。”杨立新表示,即便是钱文忠这样的专家学者都曾因此犯错。他指出钱文忠在其著作中对《水浒传》中武大郎的绰号“三寸丁谷树皮”进行了考证,认为“丁谷”二字或系外族语词之汉语译音。其实这是钱文忠看简体版得出的谬误,因为在原版中,“谷”应为“榖”,榖树皮是一种粗糙有斑点的树皮,形容武大郎十分贴切。“如果钱教授看到的是繁体本的《水浒传》,他就绝不会擅将‘榖树’腰斩,望文生义出什么‘丁谷’来。”杨立新在博客中写道。

杨立新还指出,在如今电脑录入文字普及之后,繁体字与简体字的转换又出现了新问题,许多人习惯性地使用电脑中的繁简转换程序,但殊不知,当年的简化字方案常出现将多个同音繁体字归为同一个简体字的情形,而电脑在进行简转繁时却无法进行区分,就出现了不少啼笑皆非的错误。比如繁体字中“乾濕”“樹幹”“干戈”中的“乾”“幹”“干”在简体字中被统一成“干”,但在重新翻回繁体时就会错误百出,如大陆某洗手间中的“幹手器”(应为“亁手器”)就被台湾媒体引为笑谈。同类的错误还包括北京奥运时东单路口的一个花坛上,将十二地支中的“丑”误转为“醜恶”的“醜”。

“恢复繁体字是不可能的,但汉字简化让我们的文字丢掉了很多东西,现在的人应该多学一些繁体字。”杨立新建议,在中小学教学中逐步地引入一些繁体字教育,在讲解文字的时候,适当地探究字源,介绍其繁体字写法,这样一方面能够让学生知道这个文字的来龙去脉,加深对文字的理解,也能够让学生从文字中了解更多知识,对中国传统文化产生兴趣。而他认为,大学中文系的学生必须达到识写繁体字的水平,这是做文史的基本功,尤其是与传统文化有关的专业,更应该加强繁体字的学习,否则连古籍、文物都看不懂。

标签:教育 idt 儿童 混淆 应该 height 时间 结构 技术分享

原文地址:http://www.cnblogs.com/ycglzry/p/6575742.html