标签:开发环境 端口 src 分享图片 smis 成功 文件 osi模型 断开连接

计算机之间是如何通信的?

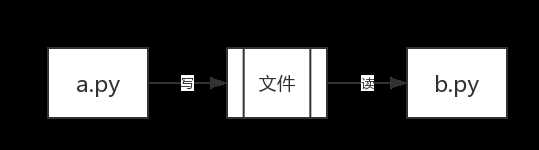

同一台机器上的两个程序之间的通讯,就需要依赖文件。

但是当你的a.py和b.py分别在不同电脑上的时候,你要怎么办呢?

类似的机制有计算机网盘,qq等等。我们可以在我们的电脑上和别人聊天,可以在自己的电脑上向网盘中上传、下载内容。这些都是两个程序在通信。

这个时候就需要用到网络:两台机器之间的两个程序之间的通讯,就必须依赖网络。

互联网的核心就是由一堆协议组成,协议就是标准,比如全世界人通信的标准是英语,如果把计算机比作人,互联网协议就是计算机界的英语。所有的计算机都学会了互联网协议,那所有的计算机都就可以按照统一的标准去收发信息从而完成通信了。

又称为物理地址。

head中包含的源和目标地址由来:ethernet规定接入internet的设备都必须具备网卡,发送端和接收端的地址便是指网卡的地址,即mac地址。

mac地址:每块网卡出厂时都被烧制上一个世界唯一的mac地址,长度为48位2进制,通常由12位16进制数表示(前六位是厂商编号,后六位是流水线号)

又成临时地址

4位的点分十进制数 ipv4协议

192.168.10.xxx

0-255.0-255.0-255.0-255

6位的点分十进制数 ipv6协议

0-255.0-255.0-255.0-255.0-255.0-255

127.0.0.1:本地回环地址 本机的地址

0.0.0.0:ip地址的、回环地址的所有的用户都能找到你这台机器

外网ip 我们谁都能访问

内网ip 从外部不能访问,只能在内部环境中互相访问

外网ip永远不会跟内网IP冲突

0.0.0.0-255.255.255.255 中间为内网保留了一些字段

内网IP:

192.168.0.0 - 192.168.255.255

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

回环地址:指的是在我们测试过程中使用的一个地址

127.0.0.1

0.0.0.0 开发环境中

所谓”子网掩码”,就是表示子网络特征的一个参数。它在形式上等同于IP地址,也是一个32位二进制数字,它的网络部分全部为1,主机部分全部为0。比如,IP地址172.16.10.1,如果已知网络部分是前24位,主机部分是后8位,那么子网络掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000,写成十进制就是255.255.255.0。

知道”子网掩码”,我们就能判断,任意两个IP地址是否处在同一个子网络。方法是将两个IP地址与子网掩码分别进行AND运算(两个数位都为1,运算结果为1,否则为0),然后比较结果是否相同,如果是的话,就表明它们在同一个子网络中,否则就不是。

端口范围0-65535

我们知道,一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务,比如Web服务、FTP服务、SMTP服务等,这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。那么,主机是怎样区分不同的网络服务呢?显然不能只靠IP地址,因为IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过“IP地址+端口号”来区分不同的服务的。

当应用程序希望通过 TCP 与另一个应用程序通信时,它会发送一个通信请求。这个请求必须被送到一个确切的地址。在双方“握手”之后,TCP 将在两个应用程序之间建立一个全双工 (full-duplex) 的通信。

这个全双工的通信将占用两个计算机之间的通信线路,直到它被一方或双方关闭为止。

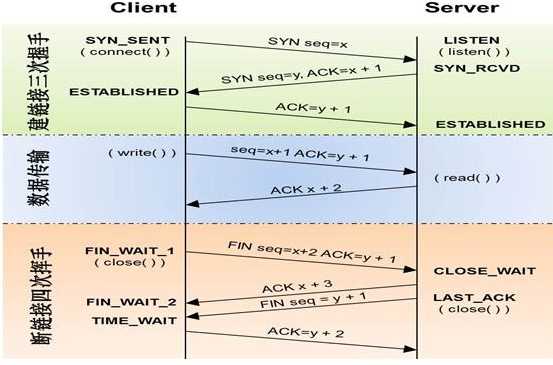

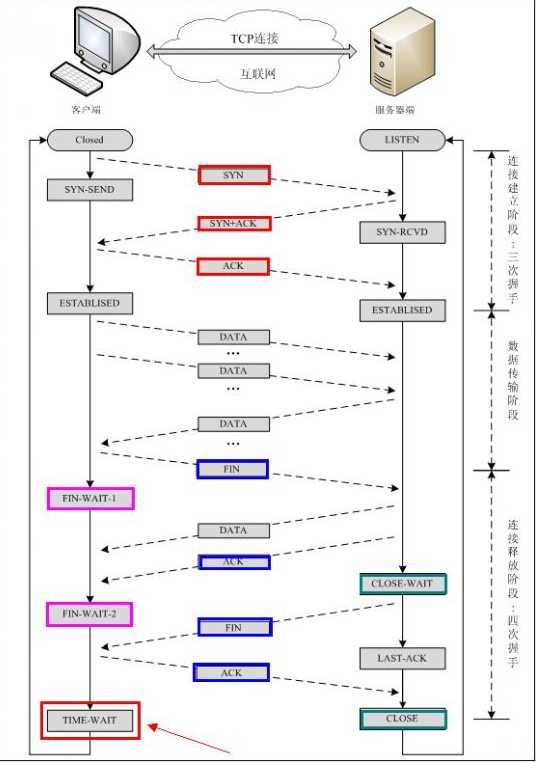

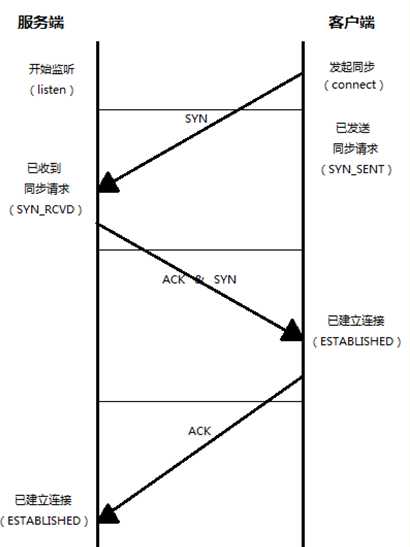

首先Client端发送连接请求报文,Server段接受连接后回复ACK报文,并为这次连接分配资源。Client端接收到ACK报文后也向Server段发生ACK报文,并分配资源,这样TCP连接就建立了。

“三次握手”的目的是“为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了服务端,因而产生错误。

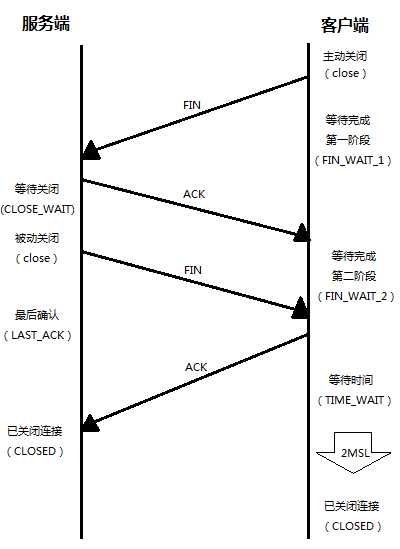

假设Client端发起中断连接请求,也就是发送FIN报文。Server端接到FIN报文后,意思是说"我Client端没有数据要发给你了",但是如果你还有数据没有发送完成,则不必急着关闭Socket,可以继续发送数据。所以你先发送ACK,"告诉Client端,你的请求我收到了,但是我还没准备好,请继续你等我的消息"。这个时候Client端就进入FIN_WAIT状态,继续等待Server端的FIN报文。当Server端确定数据已发送完成,则向Client端发送FIN报文,"告诉Client端,好了,我这边数据发完了,准备好关闭连接了"。Client端收到FIN报文后,"就知道可以关闭连接了,但是他还是不相信网络,怕Server端不知道要关闭,所以发送ACK后进入TIME_WAIT状态,如果Server端没有收到ACK则可以重传。“,Server端收到ACK后,"就知道可以断开连接了"。Client端等待了2MSL后依然没有收到回复,则证明Server端已正常关闭,那好,我Client端也可以关闭连接了。Ok,TCP连接就这样关闭了!

【问题1】为什么连接的时候是三次握手,关闭的时候却是四次握手?

答:因为当Server端收到Client端的SYN连接请求报文后,可以直接发送SYN+ACK报文。其中ACK报文是用来应答的,SYN报文是用来同步的。但是关闭连接时,当Server端收到FIN报文时,很可能并不会立即关闭SOCKET,所以只能先回复一个ACK报文,告诉Client端,"你发的FIN报文我收到了"。只有等到我Server端所有的报文都发送完了,我才能发送FIN报文,因此不能一起发送。故需要四步握手。

【问题2】为什么TIME_WAIT状态需要经过2MSL(最大报文段生存时间)才能返回到CLOSE状态?

答:虽然按道理,四个报文都发送完毕,我们可以直接进入CLOSE状态了,但是我们必须假象网络是不可靠的,有可以最后一个ACK丢失。所以TIME_WAIT状态就是用来重发可能丢失的ACK报文。

TCP是因特网中的传输层协议,使用三次握手协议建立连接。当主动方发出SYN连接请求后,等待对方回答SYN+ACK[1],并最终对对方的 SYN 执行 ACK 确认。这种建立连接的方法可以防止产生错误的连接。[1] TCP三次握手的过程如下: 客户端发送SYN(SEQ=x)报文给服务器端,进入SYN_SEND状态。 服务器端收到SYN报文,回应一个SYN (SEQ=y)ACK(ACK=x+1)报文,进入SYN_RECV状态。 客户端收到服务器端的SYN报文,回应一个ACK(ACK=y+1)报文,进入Established状态。 三次握手完成,TCP客户端和服务器端成功地建立连接,可以开始传输数据了。

建立一个连接需要三次握手,而终止一个连接要经过四次握手,这是由TCP的半关闭(half-close)造成的。 (1) 某个应用进程首先调用close,称该端执行“主动关闭”(active close)。该端的TCP于是发送一个FIN分节,表示数据发送完毕。 (2) 接收到这个FIN的对端执行 “被动关闭”(passive close),这个FIN由TCP确认。 注意:FIN的接收也作为一个文件结束符(end-of-file)传递给接收端应用进程,放在已排队等候该应用进程接收的任何其他数据之后,因为,FIN的接收意味着接收端应用进程在相应连接上再无额外数据可接收。 (3) 一段时间后,接收到这个文件结束符的应用进程将调用close关闭它的套接字。这导致它的TCP也发送一个FIN。 (4) 接收这个最终FIN的原发送端TCP(即执行主动关闭的那一端)确认这个FIN。[1] 既然每个方向都需要一个FIN和一个ACK,因此通常需要4个分节。 注意: (1) “通常”是指,某些情况下,步骤1的FIN随数据一起发送,另外,步骤2和步骤3发送的分节都出自执行被动关闭那一端,有可能被合并成一个分节。[2] (2) 在步骤2与步骤3之间,从执行被动关闭一端到执行主动关闭一端流动数据是可能的,这称为“半关闭”(half-close)。 (3) 当一个Unix进程无论自愿地(调用exit或从main函数返回)还是非自愿地(收到一个终止本进程的信号)终止时,所有打开的描述符都被关闭,这也导致仍然打开的任何TCP连接上也发出一个FIN。 无论是客户还是服务器,任何一端都可以执行主动关闭。通常情况是,客户执行主动关闭,但是某些协议,例如,HTTP/1.0却由服务器执行主动关闭。[2]

当应用程序希望通过UDP与一个应用程序通信时,传输数据之前源端和终端不建立连接。

当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。

TCP(Transmission Control Protocol)可靠的、面向连接的协议(eg:打电话)、传输效率低全双工通信(发送缓存&接收缓存)、面向字节流。使用TCP的应用:Web浏览器;电子邮件、文件传输程序。

UDP(User Datagram Protocol)不可靠的、无连接的服务,传输效率高(发送前时延小),一对一、一对多、多对一、多对多、面向报文,尽最大努力服务,无拥塞控制。使用UDP的应用:域名系统 (DNS);视频流;IP语音(VoIP)。

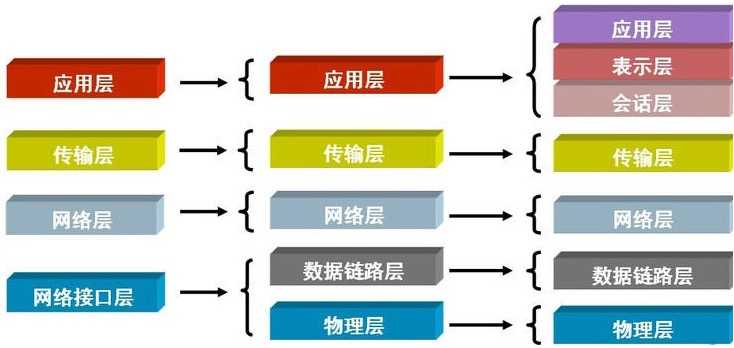

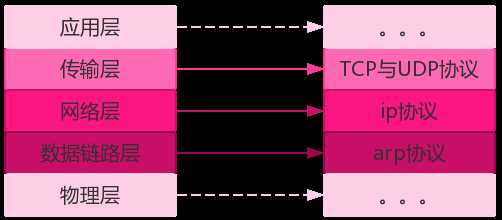

互联网协议按照功能不同分为osi七层或tcp/ip五层或tcp/ip四层

标签:开发环境 端口 src 分享图片 smis 成功 文件 osi模型 断开连接

原文地址:https://www.cnblogs.com/eaoo/p/9637600.html