标签:style blog http io color os ar 使用 sp

计算机大会CNCC参会汇报by tsy

声明:

1)本报告由博客园bitpeach撰写,版权所有,免费转载,请注明出处,并请勿作商业用途。

2)若本文档内有侵权文字或图片等内容,请联系作者bitpeach删除相应部分。

3)本文档内容涉及参会感受,总结参会内容。仅仅作为参考用途,抛砖引玉,不作为证据证明用途,请自行取舍,核实引用。

目录

4.2.1 Sudhakar Yalamanchili的特邀报告 15

4.2.4 Sridhar R. Iyengar副总裁的特邀报告 17

本部分大致介绍

为什么要撰写该报告?这个报告值不值得撰写?如果要撰写,如何去撰写?这些问题都是本文撰写前的种种问题,也是人的主观思想问题,所以称之主观背景。解决这些问题要说的几百页都写不完,我拣紧要的说,我列举几个我要解决的问题,然后给出我的个人看法。

归根到底是人的主观问题,其问题体现在两点:

1)人的主观经验缺失:因为年轻导致阅历不丰富,经验缺失,因此需要多请教老经验的老师和朋友即可。因为阅历不丰富,报告如何入手撰写,写些什么内容,如何撰写高质量的报告等等都没有定数。

2)人的主观毅力缺失:仅仅是课堂知识,每周多次的强化教学和记忆,在几天后就会忘得一干二净,何况是一个大会报告。若不去撰写本报告,相信在三五天便抛到脑后云霄。因此需要毅力,需要有心完成。

我想个人作为研究生,缺失很多阅历。因此参加会议是丰富阅历和增加眼界的一种方式,能够于会议的海量信息中获得自己想要的,看来也不是一件容易的事。虽然第一次参加学术会议,献给了志愿者身份的参与,但是却开了一个好头,从工作人员角度我也更体会到了一些学术会议的日程及工作安排意义。

先声明我解决的是入门问题,因为我也刚入门。举个典型反面例子,在早期本科求学时我将这两个问题"淋漓尽致"地体现在我的生活里。一是经常问一些确确实实多余的问题,二是经常做一些确确实实属于多余的实验活动。

1)针对第一个问题,我是承认的,确实有时不太会提问题。但是建议初晋求学的新手阅读《提问的智慧》主页[1],请注意不是百度之后的随便一个网页,而是它的wiki主页,看文献书籍请看原版,你懂的,阉割版文章容易影响心情。如果你没能这样做,你就犯了提问的智慧中反复提及的错误。我在后来求学时曾完整阅读过,对我帮助很大,如何分析遇到的未知难题,基本我可以得到初步的规划,而不是无头苍蝇,天天捶胸顿足。由于此wiki主页属于网络文档性质,时不时会跳出刚更新的声明,建议看看非常有趣。在学习提问的智慧一文后,便会对如何提出问题,给出了强有力的实践操作,也将这句话赠送给我的师弟,师兄不是万能,如果师兄哪一天因为雾霾而失联,请你及时联系谷歌百度,把你的学术问题解决。若不会FQ,请使用GoAgent[2]。

2)针对第二个问题,我是不承认的,有时候多余的实验活动与学科无关,确确实实比较浪费时间,我也会注意。所以我尽量寻找与学科相近的兴趣活动,也为我现今求学的过程铺下伏笔,虽不知当前求学成果几何,但我希望对得起老师,至少不能让她失望吧。与当前学科相关的兴趣活动,能极大地促进学科研究。举个例子,谷歌学术可以认为是极其好用的学术网页,其功能强大到引用关系能够自动生成,避免自己海量的搜索。有一天为了找"协议"一词的最早来源,使用谷歌学术就可以发现早在1967年的引用关系,也能够隐约发现英美之间当年因特网的学术较量(英国该文献存于数据库,但竟然是空白。美国相关文献引用该英国文献后,存在引用记录,竟然引用标号段落为空白),如果不使用谷歌可能是发现不了的。所以要学会FQ,请勿使用自由之门,在学校会出事的,你懂的,建议使用网页代理,VPN或GoAgent均可。如果不学会该技术,相信很多前沿学科则无法接触到原版,拿到的一定是从国外流进国内的阉割版。

所以请多问问老师朋友和百度谷歌,对于比较多的文件信息,请向后者提问多一些。对于实践讨论,一定要和老师朋友讨论,只有这样才能进步。感谢BitDust,没有大神的腿,我可能还在河北郊区堵着呢,而我现在终于到北十环了= =。这里推荐《高国富的博客》[3],他对中国科协学术年会的记录非常值得学习,比其他网友写的要详实,正式。我也正尝试去学习前辈的文章,尽力追上前辈的水平。

客观背景指的是撰写本报告期间的客观事实,客观事件等。本部分旨在描述促成本汇报撰写的事件过程。

在本学期初,老师不断教育,要登高望远的同时,也深刻体会到以往从事技术工作,重视技术细节是好事,但当撰写报告文档,总结归纳研究内容,就跳不出技术细节圈子,不能从顶向下去提炼技术,形成高屋建瓴的理论构架。这是我亟待解决的问题,也是长期需要学习的问题。那么最简单的方法就是多写汇报报告,要从理论框架的宏观思路和技术工程的微观细节两个方面,都能够写好,都能够总结到位。

于是,在我还有一篇读书报告,一份读书报告幻灯片,一篇综述投稿都没有写完的匆忙时刻,我还是决定前往计算机大会。因为大会就是理论提升,宏观思路最好的表达地方,听听人家怎么说的,也可见贤思齐。尽管我早在10月21日就想报名,但是老师没吩咐,一直没敢去,而且搜索了一些论坛主题,觉得没有什么可以交流的议题。10月21日当天下午15点截止报名,10月22日上午老师发条短信,让我去计算机大会看看,啊…这不是出了个难题么?给教务处领导打了电话,报名截止了;给负责人打了电话,证也做不出来;给承办单位打了电话,要不来当志愿者?缺人;给同学打电话,能不能用你的入场证顶个替。最后决定选择志愿者,因为这个角度去体验大会,既可以游走于工作模式,又可以飘忽于开会模式,比较方便学习。更庆幸的是,我院基本属于通信学科,极少涉及计算机相关学科,而我的方向有些信息安全性质,因此对于计算机大会还是对口的,当初的选择也带来了惊喜和进步。

后来才明白老师短信里的话还是说明了老师的丰富阅历,老师说要去听听,可以混进大会里。但是第一天大会架出了几个混进去的,第二天下午大会管理比较松散了,第三天我怎么觉得到处都是混进来的(很多没有佩戴与会证)。实事求是地说,混进去可以解决第二天第三天大会参与的问题,但是解决不了第一天的问题。庆幸从事了志愿者,也表示学校用本校学生当志愿者,还真不含糊。搬个桌子,沙发什么的,这算公伤不@.@。说句公道话,这次志愿者在责任义务的工作上,精神注意力比较重要和繁重,在体力上还是没有太大量的搬运活动。

准备活动结束后,三天的与会活动让人精神疲惫。身兼两务,又要志愿工作,又要听取汇报,有时觉得比较累。既然是第一次如此正式的参加学术会议,三天朝六晚九,中午还要给大会布置会场,全身心的投入。因此必须要正式地以文志之,也愿以此文共享交流,一同走入计算机安全的深远研究。

感谢"绘墙"的客观资源帮助,没有他没有此文;

感谢"思琪"小组长和"蒙哥"的小组帮助;

感谢"BitDust"的文章建议,补充部分同学感兴趣的要点;

感谢"亮亮""安康""太名"无私提供图片;

感谢"擂哥"同声翻译,并专业解释几场大会报告成果;

感谢"学姐"的寻证帮助。

第十一届中国计算机大会(CNCC2014)将于10月23日-25日在郑州国际会展中心举行,会议同期举办国内最具实力的科研机构(高校和企业)创新科技成果展示。本届大会的主题为"信息安全,数据为先",探讨大数据和移动互联网环境下的信息安全问题。会议展览展示活动将涵盖移动互联网时代大数据和云计算最新应用研究成果。国内高校和科研机构的最新研究成果和知名企业的前沿产品将在此次展览中亮相。

2014年计算机大会(China National Computer Congress, CNCC)主办单位为中国计算机协会CCF(China Computer Federation)。其中展区的组织架构大致如下:

1)展区规模:4000平方米,100余家参展单位,来自200个城市和地区,50个参会团组,近万人次的专业观众,60项同期会议活动,数十家顶级新闻媒体合作支持。

2)参展区域设置:互动体验区、新兴技术区、教育资源区、创业项目展示区。

3)参展领域:云计算与基础设施,移动互联网应用,开源项目、信息安全,大数据,数据存储、可穿戴计算、数字医疗与健康,高性能计算,数据存储,教育资源、图书期刊、IT咨询服务、创业投资等。

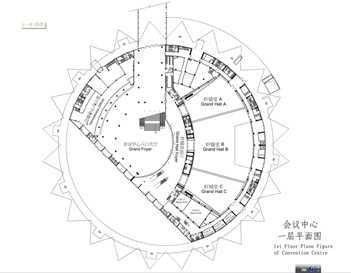

大会报告厅及分会场室分布情况可参看展厅介绍[4]或如下图所示(这里就不讲究了,不给出图名了),其中包含有轩辕厅A,B,C等大厅(容纳3000人),还包含有一楼C101-105(容纳150人),二楼C201-202(容纳150人),三楼C301-302(容纳150人),五楼太室厅,九鼎厅,大河厅等(容纳500人)。

下表为大会详细议程,其中会议题名被标绿色处,则为我所听取的报告。并会根据此些报告,作相关汇报描述。

|

CNCC2014详细日程 |

|||||

|

地点:郑州国际会展中心 |

|||||

|

10月23日 |

|||||

|

8:30-9:00 |

大会科技成果展剪彩仪式 |

会场入口处 |

|||

|

9:00-9:30 |

大会开幕仪式 |

主持人:王恩东 |

一层轩辕堂 |

||

|

9:30-12:20 |

特邀报告 Keynote |

主持人:张晓东 |

|||

|

9:30-10:10 |

Computers Of The Future |

||||

|

10:10-10:50 |

拟态计算与拟态安全 |

||||

|

10:50-11:30 |

从大数据到认知计算 |

||||

|

11:30-12:00 |

Computer Education-from CC2001 to CS2013, and Beyond |

||||

|

13:30-17:30 |

二层C202室 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

从自主性到半自主性:AI、Agent和云机器人 |

||||

|

多智能体系统研究进展与挑战 |

|||||

|

多智能体技术在社会网络及信息传播研究中的应用 |

|||||

|

多智能体合作求解与网络信息传播研究 |

|||||

|

13:30-17:30 |

一层轩辕堂C |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

我国高性能计算应用面临的挑战——关于戈登贝尔奖的一些思考 |

||||

|

天河2号大应用入围戈登贝尔奖引发的思考 |

|||||

|

程序等价变换技术与高性能应用的移植、优化 |

|||||

|

超高分辨率大气模拟程序的异构优化技术 |

|||||

|

国家超级计算济南中心应用介绍 |

|||||

|

软件定义的高性能计算环境 |

|||||

|

降低门槛,提升效能——曙光HPC应用之道 |

|||||

|

HPC Plus推动超算应用发展 |

|||||

|

13:30-17:30 |

五层太室厅 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

建立医养结合服务体系和展望 |

||||

|

移动医疗体系支撑的建立 |

|||||

|

移动医疗与医疗大数据 |

|||||

|

可穿戴设备终端与医养结合健康平台 |

|||||

|

依托医疗互联网的智慧养老服务体系 |

|||||

|

用融手段促远程医疗和养老产业发展 |

|||||

|

养老服务与数字医疗 |

|||||

|

身体传感网络与健康监护 |

|||||

|

物联网标准及医疗健康应用探讨 |

|||||

|

13:30-17:30 |

|||||

|

主席 |

李建中黄宜华 |

||||

|

讲者 |

百度大数据引擎与大数据预测实践 |

||||

|

社交网络的大数据建模框架探索 |

|||||

|

感知大数据获取与计算 |

一楼轩辕堂A |

||||

|

大数据机器学习与数据分析跨平台统一编程模型与系统 |

|||||

|

网络舆情大数据分析应用与产业发展 |

|||||

|

Transwarp Inceptor:基于Spark的高效SQL统计和数据挖掘引擎 |

|||||

|

13:30-17:30 |

五层大河厅 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

基于群体智慧的群体化软件开发方法 |

||||

|

Open-Source Software: A Unique Crowdsourcing Approach |

|||||

|

软件工程中的群体智慧 |

|||||

|

The Delivery Challenge of crowd-based software development |

|||||

|

13:30-17:30 |

三层C301室 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

胡事民 |

计算机青年学者创新难在何处? |

|||

|

吴甘沙 |

科技创新的三种境界 |

||||

|

关于我国创新文化与科研体制改革的几点思考 |

|||||

|

Panel |

|||||

|

13:30-17:30 |

360专场活动Threat Intelligence——大数据时代的企业安全 |

三层C303室 |

|||

|

13:30-17:30 |

2014年度CCF优秀大学生奖专场讲座Ⅰ |

一层C101室 |

|||

|

19:00-21:00 |

CCF优秀大学生奖颁奖会 |

五层太室厅 |

|||

|

图形研究与人才培养论坛暨SIGGRAPH ASIA推介会 |

一层C101室 |

||||

|

桌布沙龙——信息安全学科教育全生命周期研讨 |

三层C302室 |

||||

|

19:00-20:30 |

YOCSEF Club |

二层C202室 |

|||

|

10月24日 |

|||||

|

8:30-12:00 |

特邀报告 |

主持人:陈熙霖 |

一层轩辕堂 |

||

|

8:30-9:10 |

The Era of Heterogeneity: Challenges and Opportunities |

||||

|

9:10-9:50 |

虚拟人体——虚拟现实的终极目标 |

||||

|

9:50-10:30 |

互联网时代的大数据技术 |

||||

|

10:30-11:10 |

Sridhar Iyengar |

New paradigms to build trust |

|||

|

11:10-11:50 |

小米打造智能硬件生态链 |

||||

|

13:30-17:30 |

CCF理事大会 |

三层C301室 |

|||

|

13:30-17:30 |

数学工程与先进计算论坛 |

五层大河厅 |

|||

|

主席主持 |

|||||

|

数学工程与先进计算:理论与实践 |

|||||

|

面向神威PF级计算的非线性问题求解算法与软件 |

|||||

|

面向应用领域的高性能计算机协同设计之实践 |

|||||

|

大数据的理解与分布式进化计算方法 |

|||||

|

Parray异构编程工具进展及蛋白质折叠示范应用 |

|||||

|

地球系统模拟结果二进制可重复性探讨 |

|||||

|

13:30-17:30 |

优秀论文交流会 |

一层C101/104/105室 |

|||

|

华为专场活动 |

三层C302室 |

||||

|

科技成果展分享会 |

二层C202室 |

||||

|

18:00-20:30 |

CCF颁奖晚宴 |

一层轩辕堂B |

|||

|

10月25日 |

|||||

|

8:30-12:20 |

信息安全主题论坛 |

主持:方滨兴 |

一层轩辕堂 |

||

|

讲者 |

从网络主权角度谈自主根域名体系 |

||||

|

网络空间虚拟身份管理 |

|||||

|

茶歇 |

|||||

|

网络安全的若干误区 |

|||||

|

安全,不止于边界—云计算与物联网时代的安全观 |

|||||

|

11:30-12:20 |

Panel |

||||

|

13:30-17:30 |

一层轩辕堂A |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

孟小峰 |

大数据隐私管理 |

|||

|

身份与隐私 |

|||||

|

去哪儿网大数据及隐私保护实践 |

|||||

|

大数据时代隐私保护技术初探 |

|||||

|

大数据时代隐私保护技术初探 |

|||||

|

数字取证中的个人隐私信息保护 |

|||||

|

13:30-17:30 |

一层轩辕堂C |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

围绕近眼显示技术的研究与创新 |

||||

|

可穿戴健康感知与服务 |

|||||

|

" 从移动到穿戴,不止眼镜和手表:深度探讨智能穿戴" |

|||||

|

"Smart Everything"时代的人机交互需要颠覆性创新 |

|||||

|

面向可穿戴健康的用户行为感知计算研究 |

|||||

|

可穿戴交互中的发明创新 |

|||||

|

13:30-17:30 |

五层大河厅 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

云上的异构调度器 |

||||

|

网络虚拟化的实践 |

|||||

|

完全图形虚拟化实现 |

|||||

|

高可用云平台的系统虚拟化支撑方法 |

|||||

|

面向闪存的存储系统构建与思考 |

|||||

|

建构大型云计算平台的实践 |

|||||

|

系统研究需要从"端"走向"端" |

|||||

|

暂未确定 |

|||||

|

云数据中心安全工程实践展 |

|||||

|

13:30-17:30 |

二层C202室 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

浅析Cyber空间安全计划研究现状与发展趋势 |

||||

|

一种支持系统主动变化的体系结构 |

|||||

|

基于拟态安全的互联网路由技术 |

|||||

|

拟态安全理论研究 |

|||||

|

13:30-17:30 |

五层太室厅 |

||||

|

主席 |

|||||

|

讲者 |

How do Prosper, Zopa, and LendingClub clear market? |

||||

|

互联网、p2p借贷以及征信 |

|||||

|

暂未确定 |

|||||

|

宜信大数据实时授信平台 |

|||||

|

互联网金融的分层、端到端回归体系建设分享 |

|||||

|

13:30-17:00 |

创业大赛 |

五层九鼎厅 |

|||

|

13:00-19:00 |

CCF-腾讯2013年度犀牛鸟科研基金结题答辩会 |

三层C302室 |

|||

|

13:30-17:00 |

一层C102室 |

||||

|

18:00-22:00 |

创业大赛投资洽谈会 |

三层C301室 |

|||

人物简介可参看引用文献或网页,嘉宾的具体信息我会在后面介绍,这里的人物主要指的是主办单位里的人物。下面是简要罗列。值得一提的是因为私人健康原因,高文院士(还是王怀民)貌似没有出席大会。

高文,CCF会士,中国工程院院士,北京大学教授。

赵沁平,CCF会士,中国工程院院士,虚拟现实技术专家,北京航空航天大学教授。

张晓东,CCF海外理事,美国俄亥俄州立大学教授。

王怀民,CCF常务理事,CCF会士,国防科学技术大学教授。

杜子德,CCF秘书长,中科院计算所研究员。

陈熙霖,CCF会士、中科院计算所研究员。

王恩东,本届大会主席,CCF副理事长,浪潮电子信息产业股份有限公司副总裁。

邬江兴,本届大会共同主席,中国工程院院士。

Ivan Sutherland教授,计算机图形学和虚拟现实之父、图灵奖获得者。

Sudhaka教授,佐治亚理工大学教授,高性能计算领域专家,IEEE院士。

出席大会开幕的还有组织委员会成员,郑俊杰校长,郭云飞校长,马晓军教授。

本日议程,主要包含开幕式,多节特邀报告,多智能体系统及其应用,戈登贝尔奖离我们还有多远,移动医疗和大数据论坛,大数据高峰论坛,群体化软件开发方法,YOCSEF论坛,CCF优秀大学生论文专场讲座及颁奖。

归根到底

上午:开幕式及多节特邀报告(接近全部听取);

下午:360专场(部分听取);

计算机青年科技论坛(部分听取);

优秀大学生CCF专场(一半听取);

晚上:优秀大学生CCF颁奖(全部听取)。

为什么这么选择。因为多智能体系统和群体化软件实在是高大上,而且不对口,所以pass掉了。剩下戈登贝尔奖论坛,移动医疗,大数据高峰。这三个论坛实际上本质是一样的,都属于云计算一类。前者属于高性能计算,中者属于大数据计算,后者更是大数据管理关联讨论。其实本来想选择大数据高峰,但是因为此三个论坛,和出现YOCSEF和优秀大学生论文专场处于同一时段,加上后面两个论坛比较接地气,比较靠近研究生方向,故选择YOCSEF和优秀大学生论文。YOCSEF是计算机青年科技协会的英文缩写。

为什么选择优秀大学生论文专场?因为从全国选拔的大学生关于计算机的论文,我看过部分论文,非常厉害。有一些文本处理的统计方法也可以认为是独树一帜,可以认为是大学生的佼佼者,更何况部分获奖人员为研究生,可见水平不差,方向又比较实际,接地气。

上午:接近全部听取特邀报告。当本日最后一个特邀报告Computer Education开始时,我去吃饭了。近万人排队,实在是先吃饭要紧,吃完饭后回去又听了一会儿。

下午:先去360专场,因为是大数据,与自身研究关系不大,所以只听了一会儿。后来…我肠子都悔青了。

再去的计算机青年科技论坛,听了一个讲座。

最后去的优秀学生CCF听了两个讲座。

晚上:完整听取了优秀大学生CCF颁奖。

图灵奖,号称计算机界的诺贝尔奖,今年(还是去年)的图灵奖获得者因为在人工智能方面,设计图灵机,通过自然人与图灵机交流,成功诱导超过50%自然人相信这是人在与他们聊天。而今年计算机大会的特邀报告开场讲座由1988年图灵奖获得者Ivan报告,该研究着1968年大学毕业就开始步入计算机图像处理,在那时绝对是科技前沿,他也因此迈入了计算机图形学的领域。下图为汇报时场景。

Ivan汇报内容主要涉及两个要点:一是总结当年他做的一些事情,给了一些现在看来非常粗糙,锐化的图片,但在当年看来,是非常了不起的成就。以此引出第二点。二是计算机图形的未来。

他本人现今大约80岁,他本人在PPT中写到,I learned by doing,but I now know that we called "research"。意思大致为当年他一心一意,只是为了做一些感兴趣的事,做一些实验,做一些改变现状,哪怕一点点改变的尝试,结果这种行为居然被现在大家称为研究。言下之意,既表达了研究的脚踏实地,不贪图虚名,也暗示了他从默默无名到图灵奖者,绝大多数时候是在做自己的事,而不是搞一些所谓的"学术研究",即借着学术名义干其他事。

他针对当今计算机或计算机图形学的未来走向,作出几点趋势估计(请注意,他本人强调了这是基于已有数据的估计,而且估计的是这前后几年而已,此处有伏笔),很多我忘了=。=,就有两条我记得:Simultaneous applies only locally和Asynchrony is inevitable。主要含义有几个,所谓同步异步,在本次讲座中主要涉及的是异构问题,计算机的异构问题成为当今主流。如果你理解为异步通信或同步通信,个人认为是基于异构问题的一个子分支,还是没有提升到异构问题上。

所谓异构,指不同平台或系统通过组合计算,数据融合协同完成一体工作。最为著名的就是GPU,GPU原本服务于图像处理,但现广泛运用于并行计算,原因就在于图形处理时GPU为并行逻辑运算。当CPU资源不足时,借用GPU则为异构的一种模式。再举一个例子,大数据运算也是一种非正式模型的异构模式,因为巨大的数据即使用天河也运算不过来,但是有一个非常简单的思路(我没说是简单的办法,只是简单的思路),就是分布式计算,把数据运算公式拆解至最小单元,交给近5亿的手机用户,2亿的电脑用户,进行分布计算,最后进行数据回溯融合。这个思路也是美国曼哈顿计划的思路,将原子弹内爆模型的计算公式拆解成近百个小公式,每个人计算一部分,谁也不知道最终计算的是什么,整体系统内容是什么,每个人都只知道属于他计算的那部分。

当今异构几乎成为主流,从最基本的虚拟机,软件跨平台运行,网页跨平台访问等等,甚至拟态计算机也有可能是以异构为根本的。因为拟态防御在网络配置过程中,要变换器件功能,隐藏原有功能等等,仅仅是切换元器件是做不到的,如果有异构,同一个元器件具有多种功能,可以做到相互掩护,变化对方等作用。

跑远了,Ivan在陈述他过去工作的时候,也详细说明了当初他制作人机交互绘画系统时候的一些思路(所谓人机交互绘画,就是拿个传感设备,在空气里随意绘画,完毕后会在电脑上生成你画的图片)。请注意当年是1963年他从麻省理工学院博士毕业的研究成果。

最后,在他汇报完毕后,有观众提问环节,有两位观众提问,第一位观众提问内容主要是请他预测一些未来几十年的计算机走向,第二位观众问的没听清。但是他回答都是一句左右。他的回答原文如下:We make the past, you youngs make the future。他为什么这么说,他表达的意思是,问这些比较远的问题,关键还有他没有数据支持,他无法预测。(可以认为他很严谨,很谦虚,不过两个观众都这么回答…是不是有点懒…)他认为未来在于年轻人,所以才说这一句话,有点像邓老访外时,说的那句"让后代来解决,我们相信后辈人会比我们更聪明来解决这个问题"一样。

讲的是拟态安全,PPT很有动态感,很形象。因为这个专题,邬院士在公开场合讲过很多次这个,所以大家都可以在媒体上看到。这里就不赘述了。其实对于拟态的争论,方滨兴院士也有争论,具体可见25号会议议程。贴一张图如下。

沈晓卫院士是IBM中国研究院院长,当时觉得没什么感觉。后来仔细一想,先不提我的研究方向(我的研究方向在计算机安全里面是沧海一粟),仅仅是微软研究院的各部门所有课题,就已涵盖各企业前沿学科,个个部门都是精品,所发表和未发表的学术论文或成果都是顶尖学术,领先国内水平好几年。类比之下,相信IBM差不到哪里去。

说句实话,整体内容我确实忘了,不知道为什么对于整体内容一点印象也没有。貌似当时去会场外作志愿工作去了。就记得一个,沈博士推出物联网上的大数据模式。强调了物联网在软件硬件上的协同设计,给出了一个今年物联网数据的估计,好象是1万个PB。

Chang博士貌似不如前几位有名气,中文名字是张可昭,可能是因为他是华裔美籍计算机科学家,是台湾人。但他强调了他自己特别喜欢将自己的名字发音念成"长可昭"(音同),因为早期台湾发音,念张为长。其汇报目的主要涉及计算机教育有关。

汇报根源来自于计算机之父的误区,计算机之父归属问题。多年来,人们都习惯了把1946年在美国宾夕法尼亚大学推出ENIAC的莫奇利和小埃克脱当作"计算机之父"。下面引用部分报道,因为报道写得比我说的好,1937年时任爱荷华州立大学物理学教授的阿坦那索夫,为了解决日常工作中繁重的数学计算问题,用两年时间设计出电子计算机的基本原理和结构。1939年,他与克利德·贝里合作,以650元大学科研经费研制出一台被人们称为ABC的完整样机。是时,阿坦那索夫没充分意识到其发明的市场价值,未给其发明申请专利保护。1941年,莫奇利在阿坦那索夫家借住5天,并窃走其研究成果,与艾克特一起制造了ENIAC。他们随后迅速申请专利,并扬名天下。1967年,莫奇利被告上法庭。1973年10月19日,法庭终审。从1971年6月1日起,开庭审讯135次,庭审中一个传讯77个证人,开庭前双方律师取证阶段共采集了80份书面证词,这是一场美国历史上耗时最久的知识产权官司。

因为这个问题张博士认为为其正名不是一件没用的事情,而是一件道义的事情,是出于义而非利,要从计算机教育的根本出发,打开计算机真理,促进计算机行业的发展。后续说的,因为我为志愿工作换班,先去吃饭了,便没有听完。

这里简要介绍一些,因为计算机大会的金牌赞助有360,而且作为会议传统,都是有一些商业展出的。360也不例外,更不必提9月底在北京举办的互联网大会,360更是主导该会议。

360于本年度年底,面向中小企业级发布几款产品,发布的产品有天眼,天巡,网站卫士;面向普通个人用户,发布儿童手环卫士等。天眼没什么说的,是一款威胁感知产品,防御应对APT(高性能持续威胁),这些威胁典型的有DDOS,WORM等等,持久性比较强,破坏比较深远。具体的APT内容在25号的专题报告中有涉及。天眼主要策略是防御,响应,发现。尤其是发现阶段,使用大数据的分析回溯,具体不太懂,大致手段是利用大数据的信息完备性还原事件行为,能够发现关联攻击行为,对场景还原和有效防御提供可视化支撑。(我怎么觉得25号的安天实验室汇报,跟360说的这么相近,难道被他买下来了= =怎么这么像)

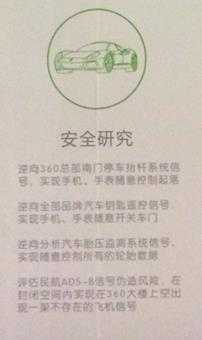

后面就没有听了,因为是大数据的缘故,觉得不是研究方向,就走了。哪晓得,后面一场天巡的发布,其海报居然第一天没有挂出来,而是第二天即24号挂出来的,当时我拍了照,图示如下。

看到了天巡的安全研究涉及逆向信号,顿时眼睛都放光了,尽管当时是24号看到的。庆幸的是当时拿了360产品经理的名片,通过名片,联系上了天巡团队C先生,C先生非常友好,他说他当时讲过课。我顿时就后悔了,说当时听到一半就走了,没能往下听下一场发布。

就逆向信号的相关研究,我们作了初步探讨,探讨的技术细节约定好,并不外传。他很高兴能有人一起交流,也有可能是为内测作进一步的广泛建言。而且该安全研究在天巡1.0版本中没有实现代码,我觉得可能会在3.0版本才能把这个逆向功能揉进去。我表达了愿意免费为他们写部分逆向信号的模块代码的想法,前提是能够深入交流天巡的逆向研究理论。C先生很友好,技术上也很专业,探讨后邀请我加入360,我想还是等到下半生再去吧,我想我这水平还是超级低的,实在是不能跟C先生比,我过去也是耽误团队,拉后腿了。所以还需要很多的学习,才能进步。最后贴一张会场开始的图,再贴一张其他志愿者拍摄的关于天巡的图片,表达一下未能到场的惋惜。

该专场恰好是我的分会场负责保障的地方,运气非常好。F老师是CCF协会的工作人员,负责接待讲座名人。该专场邀请了几位名人来讲课,有周宏桥总裁(有专著《唐诗+互联网=企业创新》),也有吴甘沙先生。

周宏桥先生,为新维创新私塾创始人,可能有些人不了解。我在中关村软件园工作过,知道企业文化中最重要一项是企业文化核心的学习,本质也是企业意识形态的培养,为企业能够认真工作。安排这些学习的讲座者,一般都是本企业的专家,如果本企业没有能力授课,一般外聘专家进行授课。有专门从事这一类的授课企业,可以认为新维创新是一个类型。当时我们在中关村软件园企业就邀请了绿盟公司的大牛来讲解企业文化或技术文化。(绿盟是不是听起来不太出名…相信黑客界的同胞会懂,TK前辈原来就在绿盟工作过相当长的时间,一度吸引了TK追随者和与TK齐名的人,不知为什么前几年又离开了。)

周宏桥先生讲的是互联网技术产品模式,分为两种,一种是李白式,一种是杜甫式。李白式,天马行空,创意无限,出口成章,平白之话竟能口吐莲花。如果认为Apple是属于这样的话,倒也不偏差,实际上有一个产品比Apple更贴切李白式创新,那就是早期的Linux操作系统。Linux系统以天马行空的文件操作方式,创意无限的跨平台机制,朴素无比的Terminal命令却极具强大生命力。杜甫式,是雕琢式,是斧凿式,是不断加工式。

李白式是纯天然的,杜甫式是加工的。前者通常称之天才,后者常称之大师。前者靠灵感,后者靠阅历。诗歌是产品,唐朝是创新,诗人就是企业。对比互联网时代,极具产品的创新,需要这两者的结合或发展。有的产品一拍脑子,就像做出来了(乍一觉得不太可能,后来真有几样东西,是一拍脑子想出来的。牛顿和苹果,浮力和阿基米德。尽管后期有实践,但强调的是前期的灵感决定了后期的实践)。有的产品起初没有灵感,只是先慢慢精工细琢,实践专注,最后才得以成型,得到应有的价值归属。周先生提问李白最好的产品是什么,杜甫最好的产品是什么。第一个肯定不用想肯定是将进酒。至于第二个,大家猜广厦之句,但F老师和我都认为无边落木之句或饮中八仙之句才是最好的产品,看了史书的点评数据是无边落木萧萧下之句,冠居杜甫美名之首。后面就不多述,周先生的讲座大概就是这样,事实上他在前不久的互联网大会上也作了类似的讲座。上一张图吧。

现在讲下一位讲者,吴甘沙先生是Intel研究院的首席工程师,是极少以硕士学历获得首席工程师地位的研究学者,可以认为他在创新上具有一定见解和实力。吴甘沙先生可能是因为交通不便,没能及时准备PPT,因此是脱稿讲解。在吴甘沙先生上场和周宏桥先生讲解完毕的交换时,吴甘沙开玩笑地说,英特尔也曾经聘请周宏桥先生为企业员工授课,讲解企业文化之类,聘请费用价格不菲,如今能免费听到(优秀大学生一般由学校出资,或申请大会资助,一般为免费),可以说是难得的产品。周先生对此只有两个字,呵呵。那么下图贴一张吴甘沙先生讲课情景。

吴甘沙先生主要从创新为何如此难讲解,切入点两个:创新思路探索漫长和艰辛;创新环境需要拓展进取。创新思路漫长,举了产品的例子,从最初产品数据设计不合理,到产品软件工程不合理,到产品接口不合理,到产品体验不合理,兜了一圈才发现最终其实就是没有满足用户需求。人的因素一直影响着一板一眼的代码产品。创新环境指的是大环境下企业布局不合理,人员思维碰撞不够激烈,交流不够充分融合,提出了液态网络更适合企业布局结构。

为了佐证其观点,举了几个例子。有一个例子吸引我注意,就是山寨产品。吴先生提出的山寨产品也是一种创新,我也非常认同。吴先生说,他在看到一款山寨手机竟然有7个麦克风的时候,当时就惊呆了。有人想这个有什么用的吗?实际上它是为了木匠设计的,木匠在嘈杂的切割环境中听不到手机音量,而这个简单的设计就促成了木工可以听见。说明为什么做这款产品,因为用户有需求,即使看起来匪夷所思,但是确确实实就有人买这一款手机,还觉得好用。

创新环境则提出更高水平的要求,需要在现有的网络环境下迎合更广泛人的用户需求。现有创新环境是专利,但是吴甘沙的朋友说你的专利能给你赚钱吗?再退一万步,你的专利能给企业带来潜在价值吗?不能的话,怎么能说创新呢?有多少专利只是为了申请而申请,不是真正知识与应用的联合创新。英特尔最近研究两款产品体验,一个是实时视频系统,原本不出奇,但是这个实时视频专为注重外貌要求的白领人士设计,当早起时女士头发蓬松,熬夜时脸部漆黑全油,在实时视频中则能够实时自动修正美化。还有一个是雾霾预报系统,主要为出户运动人士设计,通过大数据来预测下一小时或阶段的雾霾程度。吴甘沙先生现任英特尔中国研究院院长,他也期待做一些能真正广泛运用的技术应用,在随后的一些讲解结束后,我听取的专场就基本结束了。吴老师讲完这边之后,就赶往YOCSEF特别论坛讲相似的一场,所以YOCSEF特别论坛开场要早一点,我们这边晚了点,实际上相当于听取了YOCSEF特别论坛的两个讲座。

这个颁奖是重量级的会场,堪比24号的晚宴,群"星"云集。图灵奖获得者Ivan Sutherland:,ACM主席Alex Wolf,ACM CEO John White,ACM COO名字忘了,IEEE CS前理事David Grier,CCF秘书长杜子德都出席了颁奖会。

颁奖晚会上,杜子德先生主持,由他先致辞。杜子德先生岁数近花甲,但外貌似中壮年,人也风趣,非常喜欢和学生打成一片,故致辞非常接地气。讲了他当年海外求学的经历。而后他邀请几位优秀大学生上台表演,此时外国学者嘉宾到场,正好观察半小时的临时演出(是临时有几个人上去表演,表达程序猿的生活也多姿多彩)。

后来有ACM主席和CEO分别致辞。ACM主席相比较为年轻,人也很爽朗,因为时不时会场里面他遇到笑点,先大笑几声,大家因为他的笑声很搞笑,然后再笑起来,说明他的笑很爽朗。CEO在学术上也很有名,比较和蔼,部分大会报告也有他们的技术指导,我有幸与他们合影。

最后颁奖开始,各位大牛都为优秀大学生颁奖,吐槽一下,不幸的是ACM主席上台的时候摔了一脚,那摔的……我会说是在上台的短楼梯上摔得么,瞧着都心疼,个子还高,在短楼梯上摔跤居然不觉得疼,立马就起来了,爽朗的笑声又开始了。Ivan老前辈现已近80岁,是第一次来到中国。听杜子德秘书说,是23号早上赶到会场做第一场汇报的,所以风雨劳顿,年岁又大,所以说话有时会停顿半分钟。在Ivan前辈颁奖后致辞时,他停顿了5分钟,志愿者一度以为出事故了,我们紧张起来。凑近了看,才知道原来老前辈哭了,5分钟后才说话,重复了早上的话"we make the past,you make the future",他还说几句,解释这一句话,主要是指他看到台下年轻的面孔,仿佛想起他当年在大学求学的景象,所以哭了。当年他做人机交互的绘图系统才二十五六岁,近80岁的老人在台上哽咽,最后志愿者为了身体起见,杜先生询问了Ivan的情况后,结束其致辞,并搀扶其下台,下台用了5分钟,掌声鼓了5分钟。

为了不玷污前辈大牛,不敢高攀,还是打了马赛克,就只贴两张图吧,证明爱过(打错字了,应该是敬佩过)。下图为与ACM CEO合影。

下图为与杜子德秘书合影。

本日议程,主要包含本日特邀报告,CCF理事大会,数学工程与先进计算论坛,优秀论文交流会,华为专场活动,展商宣讲会,CCF颁奖晚宴。

上午:多节特邀报告(完整听取)

下午:数学工程与先进计算论坛(第一场)

华为专场(第二场)

展商宣讲会(第三场)

晚上:没有会议讲座,只有晚宴。(肠子悔青了,没去,果然还是经验不足)

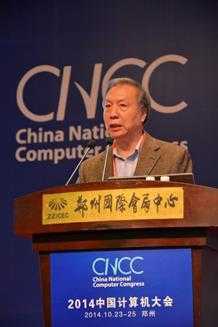

美国佐治亚理工学院的计算机体系结构领域大师Sudhakar Yalamanchili作了计算机异构的讲解,提出一些感悟和思考。由于我不同,擂哥正好在我旁边,他比较大神和专业,请教之后才发现我还是不懂。主要谈及的是现有计算机异构设计的模式和方法。贴一张图为大师报告的场景图。

摘引媒体组兄弟的新闻报道:CCF理事、中国工程院院士、北京航空航天大学教授赵沁平在大会上作"虚拟人体:虚拟现实的终极目标"特邀报告。赵沁平在演讲中指出,虚拟现实与其应用领域的关系类似于数学和物理,应用虚拟现实有利于科学发展。人所感知的世界将成为人难以区分的真实和虚拟两个世界,或者虚实混合的新世界。虚拟人体是对真实人体进行动静态多源数据采集,并通过几何、物理、生理和智能建模,在计算数字空间中构建的数字化人体。人体各种尺度单元的生理模型和人脑及其智能特征模型是虚拟人体的终极研究目标。微秒级过程的仿真和千亿级脑神经元系统的模拟是对计算能力的巨大挑战。构建虚拟人体需要重视大数据,也要关注小数据:奇点数据、边界数据、个性化数据,包括少数人的意见。人体多尺度单元的静动态数据获取,多尺度单元的可交互性几何物理建模,全器官全系统生理变化动态过程建模是虚拟人体建模研究的三个重点。手术规划、预演与培训,病理研究与新药开发,康复与心理治疗是虚拟人体在医药领域的三大应用。

下图是赵沁平院士的报告场景图。

摘引自媒体组兄弟的报道:百度大数据实验室的负责人、美国新泽西大学教授张潼博士在大会上作了题为"互联网时代的大数据技术"的特邀报告。他在报告中指出:数据是当今社会发展的重要战略资源;而处理大数据的核心技术也成为最有价值的科技发展方向。在当今互联网时代,拥有大量数据的互联网公司在大数据技术和商业应用上取得了重大进展。他在报告中阐述了当今互联网企业大数据发展现状,并以百度为例介绍大数据技术特别是大数据智能技术的积累和创新尝试;最后简单探讨大数据技术的发展趋势。

下图是张潼博士汇报时的场景图。

Sridhar R. Iyengar先生是 Intel 实验室副总裁,在会上作了题为"New paradigms to build trust"的特邀报告,他在报告中为与会者带来了网络安全新视野,提出了恶意软件对抗、用户信任机制、数据防护等不同方向的新思路,令现场听众获益匪浅(摘引自媒体组兄弟的新闻报道)。

副总裁先生出发点从硬件设计角度防止不安全模式,但是对于25日的信息安全论坛来说,张世永老师也指出没有什么是安全的,安全就是不断的对抗之路。以win8制作为例,也是将某两个模块分开,企图防止传统的某内核攻击,在因此如此制作的情形下该传统攻击一度消声,然而前几年国外某实验室发布软件方法可以突破硬件结构,实现内核攻击,再次引爆该攻击方法。因而副总裁先生也指出,安全是不断动态发展的一种模式。下图为副总裁先生的汇报场景图。

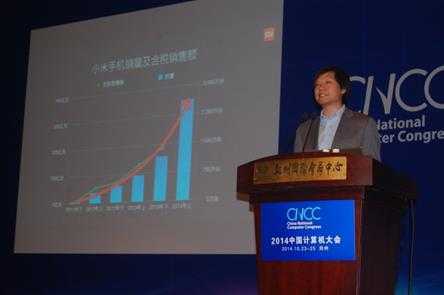

小米创始人、金山董事长雷军把上午的大会带向高潮,雷军在演讲中,介绍了三位一体的小米模式:硬件平台+服务+电商。雷军带领小米先后用互联网思想改造了智能手机、电视机顶盒、电视盒路由器等产业,他与现场听众分享了他独特的互联网思维,即:专注、极致、口碑、快。他指出,产品好只是口碑营销的必要条件,要赢得口碑最重要的是:产品和服务超出用户预期。雷军表示,小米当下正在打造生态链方向,小米愿意为整个行业发展做出贡献,与创业者、同行共同成长(摘自媒体组兄弟的新闻)。

雷军先生非常和蔼近人(此处伏笔),他的汇报出现几点精髓:一是口碑营销,二是追求极致,三是共享发展。针对第一点,最好的营销是口碑营销,最好的口碑就是服务超出用户预期,因此制定的策略是用最便宜的价格制作最精良的产品。因此他与南京某创业公司一起制作小米电源时,该创业公司老板想不通,不过是个小米电源,为什么要兴师动众地做?雷军说把最简单的事情做好,才是最难的事情。因此针对第二点,团队追求极致,将小米电源和红米等设备价格成本制作一再降低(也与减少电商合作,省去电商克扣环节有关),但不降低质量,反而提升质量,超出用户预期。追求极致的典型在于小米插座的产品马上上市,家中或办公的插座总觉得很丑,每次检查都要收起来或盘起来,如何制作又好用又美观,更重要的是符合国家安全标准的小米插座,带来很多问题。即便在如此情况下,还是制作出来了。针对第三点,小米模式是否可以复制发展,雷军先生认为是可以的,于是他们共享部分数据资源,打造小米模式生态链,许多产品其实并不是小米总公司或技术团队制作,而是与创业公司合作,小米企业只做三样,手机,盒子和电视,其余诸如电源,耳机等都是与其他创业合作所得,因此打造共享机制,据雷军先生说如今已带动20余家企业走入小米模式。本场汇报的主题也会涉及到新的产品,雷军先生称之为生态链,将逐步发布的新产品布置为智能家居的小米战略,如小米插座等。我想如果有可能,建议可见光实验室与雷军先生合作,发布小米灯泡也不是没有可能,如果这个idea真的实现了,一定要请我吃饭,不谢。

在汇报结束后,由于商业效应,提问者较多,主要问题涉及10亿豪赌,小米电源质检风云等等。雷军先生表示若他赚下10亿元,将红利分给所有购买过小米产品的用户,至于会不会输10亿元,他觉得现有数据表明,他可能会赢。(也就是说,他还是没有说输的事。)还有问雷军先生会不会考虑在郑州建工厂,忘了雷军先生怎么说的了,反正我想还是别来,否则郑州雾霾又要加剧了@.@。

谢向辉教授作论坛主持,但我只听取了第一个报告,是计算机学院的韩文报教授讲的。主要涉及数学工程与先进计算如何结合的问题。也是之前说的那个GPU问题类似,由于数学计算太过庞大,如何处理数据融合问题,是需要数学方法的,合理科学的布局庞大的计算工程,也是需要使用数学排布的。有点深奥,基本不懂,我觉得闫老师实验室的人过来听挺合适的。下图为韩文报教授汇报。

该专场主要为企业级服务,提供云计算和服务器构架等服务。下图为华为公司汇报。

外场参观专场主要讲展览区的各展商进行介绍,比较有意思,有点走马观花之意。不过若有心者也能发现自己研究相近的展商。我也是在这个阶段发现天巡的。我经过这些展商,主要参观观看的有以下展商:

北京大学计算机系;(NLP第三届会议12月就要召开了,七教做文本的同志可以看看)

Springer出版社;(感谢感谢,每一本书都很古典精美)

长春理工大学展位;(吐个槽,人跑得真快,想看看信息安全系统如何演示的,居然展位撤了)

360公司;(遗憾没能与天巡团队交流)

人民邮电出版社;

CCF协会;

可编程智能机器人;

对于上面的展区,贴张图是关于机器人根据不同编程内容跳不同舞的场景。

然后展商宣讲会主要分享一些科技成果,这些科技成果我就无力吐槽了,就连PPT的目录都看不懂,跪求大神能教教。贴张图感受一下。

本日议程,主要包含本日特邀报告,数据开放与隐私管理论坛,从眼睛到手表的穿戴交互论坛,系统软件与云计算论坛,网络安全新思维与新技术论坛,互联网金融论坛。

上午:多节特邀报告(全部听取)

下午:网络安全新思维论坛(前两场)

从眼睛到手表的可穿戴设备论坛(第三场)

网络安全新思维论坛(第四场)

晚上:没有学术讨论会议,大会基本结束

方院士应该大家都不陌生,在北京念书时就听说过了,当时从北邮退下时貌似我还在魏公村,有这个印象是因为我记得当时北邮(离我们一个街区,公交两站)有学生聚集,戴口罩举牌子"欢庆"方校长退休,原因你懂的。也是这个原因,方校长有时候比方院士这个称呼更有名一些。该报告内容在媒体上都可以查询,方院士作了题为"从网络主权角度谈主根域名体系"报告,主要内容是未来研究走向,目前还没有实施,思路可以认为是建立一个国与国之间的"局域网"。根服务器被美利坚牢牢攥住,所以国与国之间通信可能要走弯路,所以如果国与国之间建立"局域网",至少可以单点联系联系。

我想说反而不是这个观点,而是根域名体系问题。可以参看引用文献及网页[6],这个链接是知乎网友的专业解答,也有在场的细节。根域名体系表面上并非作为计算机网络的强行存在要素,但是缺少DNS解析,世界一片瘫痪,之前也有过国内DNS服务器瘫痪造成巨大损失的先例。根域名协议不能仿制,不能备份,不能存在于其他国家,也没有具体的解释为什么做不到这样(DNS劫持也是出于这样的考虑,我猜测现有技术下只有劫持才可能实现我国防止美国切断DNS的最后杀手锏)。

知乎网友说:听闻现场方院士机敏、思辨,技术通又善演讲,勇敢地给了很长时间的Q&A,且没有被刁难住,坦白说很是意外。既然这些问题,和greatwall的问题,方院士并非偷偷摸摸,而是能摆到台面上来讲的,私以为我们就应该抓住机会拿出专业知识,在台面上论证这些问题,讲道理,讲利弊,讲必要性与可行性,发出更多的理性声音。

出于这个角度,我也是认为方院士至少现在来说还是功多一些,墙也不是所有都墙,国外实验室或教育网也是可以访问。唯一觉得不太舒服的是谷歌上不去,好在翻个墙也可以过去。人家美国也阻止华为扩市,某种意义上国家意识是相通的。

说句题外话,方院士在后面的信息安全报告上,也指出拟态安全的一些缺陷,深以为然。当然不是说拟态安全不好,而是说明拟态安全理论还需要不断发展完善才行。

下图方院士汇报时场景图。

胡传平博士为公安部第三研究所所长,他的汇报主要是网络空间虚拟身份管理。讲述了韩国推行网络虚拟身份认证,却因为将认证信息交付于运营商,导致信息泄露,造成推行该制度失败。而我国吸取教训,推行eID方法,认证方式也不太一样,听他说是eID机制保证每一位公民有唯一的key,需要认证使用时,可由公安进行认证,问题在于key也能偷,一定安全吗?可能胡博士也有一定的方法防御吧。

说到这个,值得一提。信息安全部门都有传统,发布新产品的时候都不会说完整的话,总会留几分。正是因为如此,才不会将所有的产品机制透露出来。猜测胡博士没有将eID的key生成机制透露,目测不太可能是随机密钥,倒有点像物联网认证,但如果是物联网认证,持有设备也不能满足人们日常需要。说明这个认证的key就是密码也不可以透露,那么问题来了=。=,key还是可以偷?果然王越院士说的对,反者道之动,信息安全是不断动态对抗的结果,没有绝对的安全,没有绝对的不安全。(吐个槽,几年前看360的技术宣传,貌似还没有总结得这么好,也不经常提对抗之说,只会说智力碰撞= =如果问我出处,请360看看加入到信息安全对抗赛的时间。今年看到360的总结,如下图,发现360已经摸索到这句话,但仍然不够精炼。希望360能使用反者道之动这句话,这句话是王越院士总结的,很精炼,表达了信息安全,信息逆向,信号分析都是反者道之动,弱者道之用的缘故。)

下图为胡传平博士的汇报场景图

原网络安全应急技术国家工程实验室主任杜跃进博士按照本人的说话,网信办除了主任拍了板,是确定的。其他人都没有文件确定是在此内部任职,因此杜博士还是蛮有希望加入网信办的。杜博士作了题为"网络安全的若干误区"。主要指出三个误区。

误区一:加密能解决一切问题。该安全问题始于战场上的需求,最原始的安全技术就是各类"加密",最早的加密历史记录是士兵用布条像蛇一样缠绕在棍棒上,然后写字,写完后将布条解开,带着布条和棍棒一起走,密文和公钥都带走了。曾经的固若金汤如今却岌岌可危,绕过"加密/破密"的战线成为了新的攻击捷径。忽然想说,如果绕过加密解密战线,不知道是好事还是坏事,对于协议逆向来说,可能是件坏事,因为软件逆向工程因此可能会受到限制或人气降低,更不必提网络轨迹,所以才有加密方式若不破坏原有特征(二进制转字符的base64编码或MD5等都会保证位数,若为可变长加密,破坏协议结构),或许也可以保证技术的可发展性。

误区二:安全就是保护计算机系统。在互联网时代之前,威胁主要是病毒,对抗位置集中在计算机系统中。相互依赖关系和环节很少,系统封闭、网络独立、业务独立,所以系统安全是对抗的焦点。而今,社会化和网络化的时代,一切变得相互依赖。全错综复杂的相互依赖关系,导致谁也无法"独善其身"。

我的毕业设计就是拒绝服务攻击,当然了水平很低劣。做毕设的时候,看一些案例深知这种相互依赖关系是非常恐怖的。很多网友知道windows系统的ICMP机制用于PING,但是如果不关掉,我依然能够探测到你的系统运作,也成为入侵监察网络的踩点手段之一。仅仅利用ICMP数据包答复,就可以将局域网变成风暴的世界。当时做拒绝服务攻击毕设的时候,用的是SYN三次握手进行拒绝服务,因为个人电脑都安装防火墙,路由表转发规则也开始检包,所以我的程序使用不到外部网络,估计在局域网可以使用,以前有手贱误操作造成路由器坏掉的先例,目测局域网是没有问题的。

暴风影音事件,一石三鸟。利用暴风影音的插件漏洞拒绝服务,产生大量数据包干掉了暴风服务器。因为暴风服务器瘫痪,导致大量访问暴风的DNS解析走入运营商服务器,这些DNS请求又干掉了运营商服务器。因为运营商服务器瘫痪,DNS无法解析,导致普通用户无法连入其他正常网络。

误区三:设备和软件自主就是安全。在全球网络主要用于通信的时代,控制网络十分关键。对抗位置处于网络空间,对抗焦点是网络安全。但如今网络空间是直接承载服务的网络,网络在成为社会的基础之一,全球化的信息服务、商业服务能力会弱化甚至旁路信息通信网络和产业层面的优势。哪怕核心技术、网络运行、信息数据都是自主可控的,但随着数据的全球化流转,"仅仅局限于发展自己的核心技术和产品,或者认为国际网络空间运行秩序的改善就能解决我们的安全问题,则又不够了。"网络空间环境不断变化,不断催生新的对抗思路。需要全局视角下的安全思维,不能再仅看某一方面。

谭晓生先生,现任奇虎360副总裁兼首席隐私官(CPO),作了题为"安全,不止于边界"的汇报。提出了很多构想,我这里只记录了二点:

先贴图

一是边界问题,现有云的出现,很难定义边界问题,什么是私有云,什么是公有云,在服务器上如何划分,私有云和公有云难道不在一起吗?网络安全的边界被云服务拓展到更大的范围,谭晓生先生关于目前安全行业面临的挑战有以下几个疑问:"你知不知道你租的这台虚拟机在某台实体机上?它还放了谁家的服务?他们家的网站被别人入侵以后可能会造成旁路攻击,会攻击这台实体机上其他的虚拟机,这个时候传统的防御是无效的。"谭晓生先生也谈及了软件定义网络SDN,听了一会儿,又学习到了。难怪中山大学协议逆向团队余顺争老师步入该方向,也反映余顺争老师在信息安全的学术趋势。

二是攻击只是冰山一角,强调了APT的高持续威胁攻击只是冰山一角,可能带来的损失及隐藏的威胁会更多。随后安天实验室汇报了相关(安天实验室很著名,早在本科就有所耳闻,出名的时候貌似是以震网病毒出名,当时捕获到了攻击伊朗核工业的震网病毒样本,还做了逆向解析,可以技术细节封存,现今只有简单的技术报告),也指出了大数据模式可以推断持续威胁,将其可视化。

安天实验室的汇报贴张图(找了一下,居然没有图= =当时怎么搞的,他们的可视化做得挺漂亮的,决策层来看这些东西比较好,再推荐一个百度搜索Norse IPViking Live,瞬间高端大气上档次,你懂的,可以看看全球的攻击起源地和落脚地,不过有时候要等10分钟才能看到一条攻击线。)

在谭先生汇报完毕后,大会进入讨论环节。其中我可不可以认为方院士向邬院士丢出难题?也是我一开始没想到,听了方院士之后也觉得很对,于是向后来网络新思维论坛的教授提了一个问题。方院士的问题是攻防本就是循环不止,出现一个东西,自然就会出现破坏它的方法,而后防止这种破坏的新东西出现,那么拟态也一样,只是因为拟态理论很多人不太清楚,如果等大家清楚了,早晚也会有人想出破解拟态的方法。所以方院士才说自主不等于可控。

计算机学院副院长祝跃飞主持会议,浙江大学吴春明教授做第一场讲座,复旦大学张世永教授做第二场讲座,内容都涉及拟态和网络攻防。我向张教授在会下提出了以子之矛攻己之盾的问题,如果我用拟态计算机攻击拟态计算机呢?总有胜负吧,会是哪一台机器在什么因素下可以赢呢?张教授回答网络动态配置可能会取决于手段方式,表面上会跟硬件性能有关,但还是看拟态方案谁更伪装的更好更强。所以才说拟态理论目前还不够完善,等大家都学会拟态理论,也自然会出现基于拟态的攻击理论了。

吴春明教授做的讲座主要涉及cyber空间的计划,摘自报道:他在报告中始于网络安全攻防事态严峻与日益受到重大挑战的现实背景分析,阐述了传统方法应对网络攻击所形成困局的成因。通过对发达国家在网络信息安全领域的战略计划与研究内容的分析,对比、总结了我国在网络信息安全相关科技研究计划的部署情况,从而提出了今后在国家科技计划项目中对网络安全方向的理论与技术的创新研究的若干看法和建议。

张世永教授做的讲座主要涉及网络动态配置问题,也解析了当前攻防技术。之前举的例子win8在硬件上防止内核被攻击,后来仍然被某实验室发布软件方法破除鸿沟,貌似也是张教授讲述的例子,如果记错的话,就是计算机学院的魏强老师讲解的。

图就不给了。

http://ggf99.blog.163.com/blog/static/467708132012624503564/

http://cncc.ccf.org.cn/?q=exhibition_2

http://cncc.ccf.org.cn/?q=cncc_committee

http://www.zhihu.com/question/26224562

标签:style blog http io color os ar 使用 sp

原文地址:http://www.cnblogs.com/bitpeach/p/4055524.html